佐賀大学 農学部 食資源環境科学コース 生産環境化学分野

におい農学研究室(上野研)

理念(ミッション):

「におい」x「農学」で

新しい「農」の形を創造する

目標(ビジョン):

におい(匂い・臭い・ニオイ)で

農林水産の問題を改善(研究)

豊かな人生に向けた科学的教養の習得

をサポート(教育)

行動規範(バリュー):

良い研究は「良い人材」から

良い人材の育成は「良いとこ探し」から

スピード優先・完了主義・挑戦歓迎

正確な化学分析は

「時間厳守」と「行き届いた掃除」から

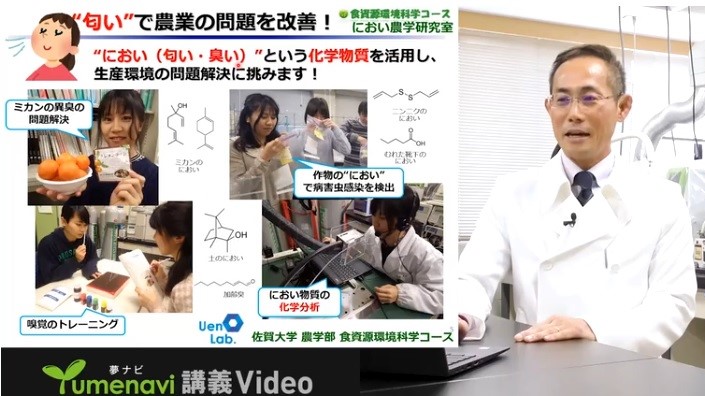

研究室紹介動画:研究・実験編(ハリウッド映画風)

→動画編集が得意な学生が作ってくれました(クオリティーがすごい!)

by さかもとP

高校生向け,大学紹介サイト「夢ナビ講義Video」の動画

「匂いは農作物のメッセージ~匂いでスマート農業を推進~」はこちら

研究概要:

1.「におい」と「嗅覚」とは

嗅覚は人間の五感の一つです。我々は鼻腔に存在する嗅覚細胞で「におい物質(臭気および香気に関与する揮発性の化学物質)」を感知し、「におい(匂い・匂い)」を表現します。

嗅覚に関与する化学物質は数十万種類以上存在すると考えられています。一般的な自然環境および生活環境の中でヒトが感知しているにおいは、数十から数百種類の化学物質の混合物であることが知られています。

また人間がにおいを感知できる最低の濃度である嗅覚閾値は、物質によって大きく異なります。例として、カビ臭・墨汁臭(水道水の異臭として有名)として知られている2-メチルイソボルネオール(2-methylisoborneol:2-MIB)の嗅覚閾値は0.1~10 ng L-1(水中濃度)であり、その濃度は分析機器では検出できないような極めて低いものです。

2.「におい」と「分析化学」

環境中のにおい物質を含む揮発性有機化合物(VOCs)測定する場合、一般的な環境分析化学の技術では分析機器(ガスクロマトグラフィーなど)を利用し、検出されたピークから物質を判定します。

しかし、大気中のVOCsを機器分析にかけると数10~数100のピークが検出され、どの物質が「においの原因であるか」を特定するのは困難です。また上術したようにヒトの嗅覚はとても敏感であるため、濃度が低すぎて分析機器では検出できない場合でも、ヒトの嗅覚では検出できることも多くあります。

従ってにおい物質を特定するためには、混合物である悪臭・異臭の原因物質を抽出~濃縮~分離~同定定量する分析化学的技術が必須であるのは当然として、さらに検出された「物質」と「におい」を関連付けるヒトの嗅覚の活用も必須となります。

3.「におい物質同定システム(Odor/Aroma Substances Identification System: OASIS:オアシス)」の構築

本研究グループでは、現場におけるにおいに関する事象(匂い・臭い・ニオイ・異臭・悪臭・臭気)を対象としてい,「におい物質」の迅速な同定に向けた「におい物質同定システム(Odor/Aroma Substances Identification System: OASIS:オアシス)」を構築しました.

本システムは,におい嗅ぎガスクロマトグラフ(GC-O),ガスクロマトグラフ/フラクションコレクター/分取システム(GC-F),およびガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS)など,各種の化学分析機器を活用し,“ヒトの嗅覚”と“分析機器”を有機的に連動させることによって“におい物質”の高感度検出・同定を可能にしたものです.

本システムによって従来の分析手法では困難であった,数百の化学物質の混合物であるにおいの中で該当物質を特定すること,においは感知されるが低濃度のため不検出とされてきた物質を同定すること,が可能となりました.これまでも本システムを活用することで,農作物の病害発見や防除,分類に関する技術開発,和牛のストレス評価に向けた皮膚ガス分析手法の開発,食品異臭(オフフレーバー)の同定,農地における油流出事故の臭気源解明,農業用水路の臭気評価,ハウスダスト臭の起源解明,学校教室の異臭解明,深海環境における香料汚染の発見,など多様な問題の解決に寄与してきました.

具体的な研究成果(論文の内容)は「リサーチマップ(研究ブログ)」で紹介しています.そちらをご参照ください.

4.「におい農学」とは、「においの分析」で問題に対応する学問

現代農業の問題を解決するためには、まず現状を正しく把握することが必要です。計測できない事象に対策をとることはできません。「におい」という化学物質が、どれくらい存在し、どのように動き、どのような意味をもつのか、という「においの動き」を化学的に「はかる(定量)」ことで解析していきます。

実際の現場環境を調査することで、問題を早期発見し、具体的な改善策を提案していきます。わたしたちは、「におい物質を化学的にはかる技術」(OASIS)を利用して、それら問題に取り組み、得られた成果を社会に発信していくことを目標としています。

入室希望の3年生の皆さんへ

農学研究は「実学」です。農林水産分野に限らず、「ヒト世のお役に立つ」ことにこそ意味があります。翻って、ヒト世のお役に立つ人材は、美しい所作を身に着け、気持ちの良い仕事ができる人材であると考えています。

当研究室では、社会に出るにあたって必要なお作法・所作について、日々の研究活動の中で練習していきます。例として「研究室の手引き」の一部を紹介します。

編入学,外部からの大学院進学,社会人修士・博士への進学を希望の方は事前に面談にお越しください。

→編入学・大学院進学(修士・博士)などで見学・面談を希望の方は、メールでご一報ください。

→オープンキャンパス(農学部:8月)では、自由時間に研究室へお越しください。前日までにメール等で連絡いただければより確実です(時間の重複等を避けるため)。

重要!:

大学院進学希望の方は、受験前にあらかじめ面談し、研究テーマおよび研究計画について相談しておく必要があります(必須)。”入試願書を提出する前に”必ずご一報ください。事前の面談が無い場合は不合格となる場合が有ります。

------------------

国立大学法人(九州地区)

佐賀大学 農学部 食資源環境科学コース (大学院 農学研究科)

生産環境化学分野

上野大介

〒840-8502 佐賀市本庄町1番地(本庄キャンパス)

電話:0952-28-8713(農学部総務係)

All Rights Reserved. COPYRIGHT (C) 2008, Saga University